Published

- 6 min read

是什么在影响我们走向“成功”

走向成功的过程中有很多影响因素,这里的“成功”,并非指的是一个明确的标准,而是对于每个人来说期望达到的那个“状态”。有人说“高考定终生”,也有人说“态度决定一切”,那这些因素到底孰轻孰重,能否有所分析和对比,对即将(或是已经)为人父母的我们起到一定的指导作用?

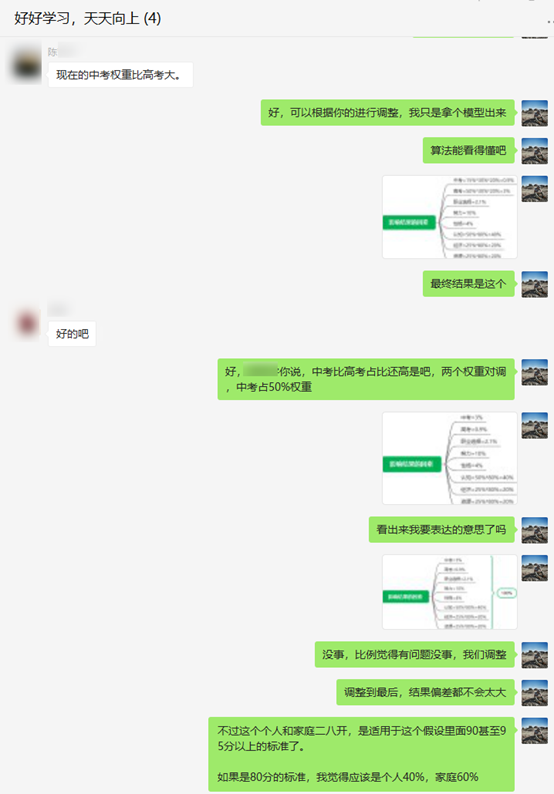

本篇,是几个朋友之间的一次讨论,我认为有价值的不仅仅是讨论的结果(因为这结果太见仁见智了),而是讨论的过程,是分析问题的思路,以及慢慢形成的分析模型,也许会对大家有所帮助。

某天,孙医生拖着疲惫的身体下了夜班,在群里发了句关于高考的感慨,于是便有了我接下来的思考。

孙医生说:“高考,对于大部分老百姓家的普通孩子来说,是改变人生命运的重要机会。”

对于这个观点我还是比较认同的,同时,有价值的讨论就不能仅仅局限于我回答个“对”就结束了,所以我将此话题进行了拓展,并先进行了约定:我们所说的“成功”标准,是假设在父母均为工薪阶层,出生在87~90年范围内的这一代人,有份较为稳定的工作,能够自食其力,能够结婚生子养育后代,没有太大的生活压力。这种状态评分为80分。 在此条件下,我们来分析影响因素。

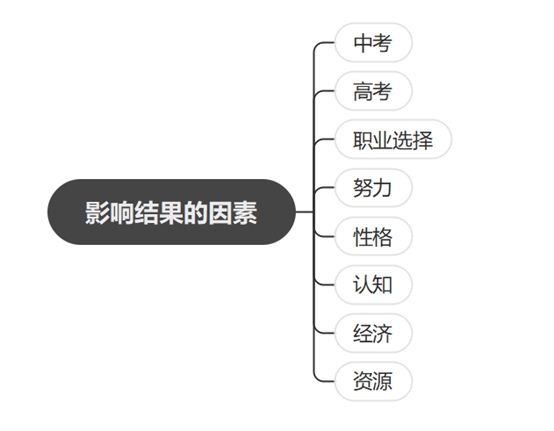

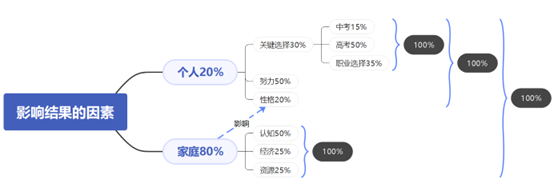

接下来,我们需要罗列能够想到的影响因素,孙医生说了“高考”,也有朋友说,中考现在比高考更重要了,没问题,我们罗列上。还有个人努力、性格,还有家庭条件等等,于是有了下面这张初步的分析图:

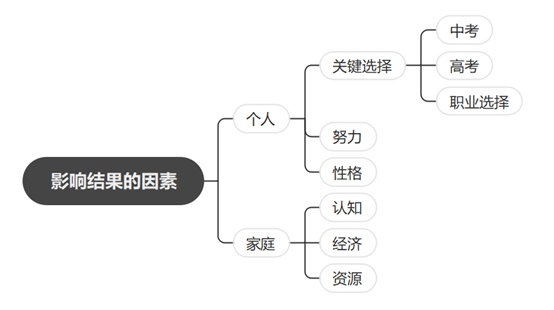

直接开始对这些因素打分的话,的确有些困难,于是我提出将这些因素进行分类,然后变成了这样:

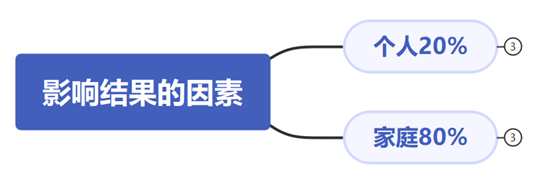

接着,我们需要拍脑壳拍大腿的,凭感觉,在同一级别的分类中,打出比重分数。比如,我们认为,个人和家庭这两个影响因素,个人占20%,家庭占80%:

这个比重分数当然没有标准,还真是凭感觉的,不过不要紧,我们就凭感觉打分就是了,最终我们讨论出了一个大家基本上都认同的比重分数:

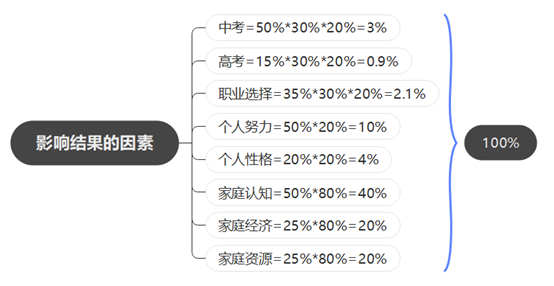

再接下来,我认为是这次讨论的精髓部分,我们需要按照每一类别的分数权重,将最末级的影响因素进行加权,得出所有因素单独的分数。比如,中考在“关键选择”这个类别当中分数为30%,而关键选择在“个人”因素当中占比30%,同时个人因素占“个人、家庭”因素的20%,那么中考的加权结果为:15%* 30%* 20%=0.9% 。此时,有朋友提出了不同意见,中考和高考的权重应该对调一下,现在中考比高考还重要。

没问题,我们做调整,然后将所有因素全部加权计算后得到如下结果:

看到这个结果,我当时的感觉是,家庭因素影响这么大吗?我在思考后得出了我的结论:

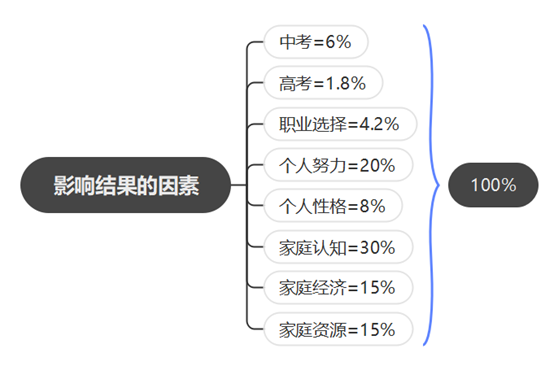

如果以80分为标准,想要比80分更高,家庭所占比重会更大,比80分低,个人所占比重更大。随着我们的“标准”降低,个人因素所占的比重更大(反过来说,标准越高,家庭因素所占比重越大)。这其实也是说,没有家庭因素影响下,个人因素发挥到极致,天花板也就那么高了。

于是我又将个人和家庭因素做了调整,从20%和80%调整为40%和60%,结果如下:

我对于这个结果还是较为认同的,这里面的每一个因素都能够达到良好的程度,差不多就是80分的人生了。

接下来,就是面对这个结果的一些个人感悟了。

这次分析我认为还少考虑了另一种情况,那就是在人生的不同时期,这些影响因素是动态变化的,比如在少年时期和在成年时期,家庭认知的影响力是不一样的;并且影响时期也不一样,有长有短,比如个人努力这个因素,我认为是贯穿始终的影响。

有人说,看到你这结果,我终于知道自己为什么不成功了,就是因为我家不行,然后开始埋怨父母。在我看来,这事儿不是发泄和抱怨就完了,而是应该总结和反思,了解到自己哪里做得不足,如何更多的将个人因素发挥出来,如何在自己为人父母之时,提高自己的正面影响力。

最后,我还想说两点:

- 平时在工作和生活中遇到各种问题,我们应该要进行思考和分析,也许这个思考和分析的周期很长,几天甚至几周,分析的过程其实也是在慢慢变得明朗,就像我们的这次讨论,在这之前都是没有准备过的,都是一步一步分析下来的。学生时代学到的“控制变量法”,往往也适用于我们现在的工作和生活。很多事情都是想着想着,就想明白了,就释然了,就找到办法了。

- 分析的结果应该是参考,而不应该是看到了一个什么观点就奉为圭臬,转而听之任之,甚至认命了。就像我们现在经常去做的核酸检查一样,那些检查报告单上都会注明一句话:本检查仅XXX,具体情况请结合临床。什么叫结合临床?就是说要结合实际情况。用我之前自己说过的话就是:与其扭曲着自己去套用别人的道理,不如将别人的道理当做素材,自己总结出属于自己的道理,更适合于自己。

以上。